내가 좋아하는 그림책들 중엔 할머니나 할아버지가 등장하는 이야기가 많다.

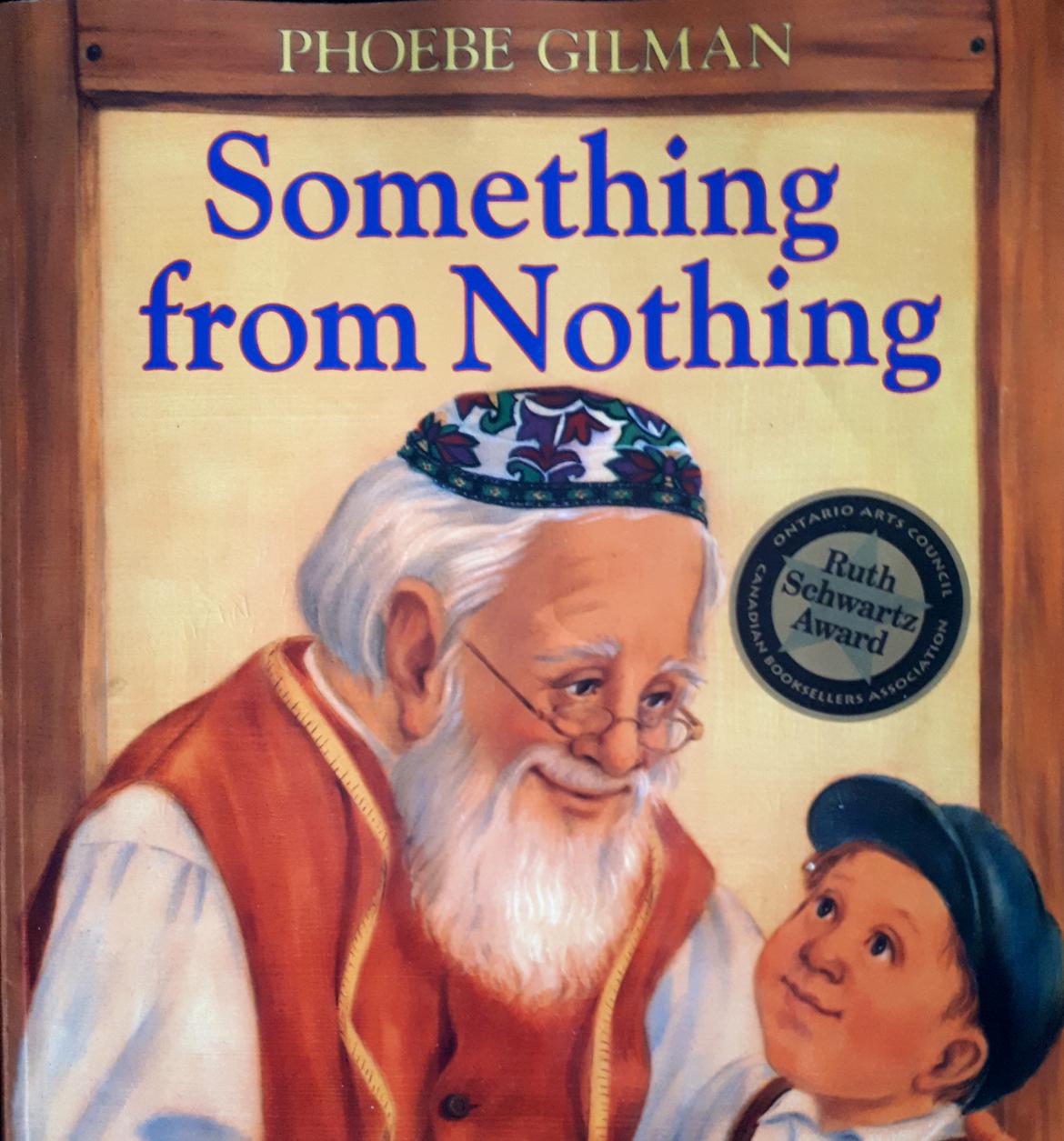

오늘 소개하고 싶은 책도 그 중 하나인데, 제목은 <SOMETHING FROM NOTHING>!

이 책은 우리 아들이 초등학교 때 영어 학원에서 빌려와서 알게 된 책이다.

책을 반납한 후에도 이 책이 갖고 싶어 몇 군데 수소문한 끝에 살 수 있었다.

그런데 어느 날 초등학교 교사였던 언니네 집에서도 이 책을 보게 됐다. 언니도 이 책을 무척 좋아해서 반 아이들에게 읽어주곤 했단다.

어쩌면 나도 언니도 우리 외할머니에 대한 추억이 이런 이야기에 더 끌리게 하는 지도 모르겠다.

어린 시절, 외할머니 댁에 가면 윗목에 있는 벽장엔 맛있는 곶감이나 호두, 엿 등이 있고 재미난 놀 거리도 많이 있었다.

그런데 그것보다도 더 흥미로운 것은 소죽을 끓이며 데워진 아랫목에서 반짇고리 옆에 두고 알록달록한 천 조각들로 만들어 내는 할머니의 작품들이었다.

복주머니, 밥상보, 콩주머니... 내가 보기엔 우리 할머니는 뭐든지 만들 수 있는 전지전능한 존재였다.

한번은 외할머니가 우리 집에 오셨는데, 그때 나는 마당에서 엉엉 울고 있었다. 우리 집에 자주 놀러오던 사촌 형부가 나를 놀리느라고 ‘꼬마 처제는 청도 다리 밑에서 주워왔으니 거기 가서 엄마를 찾아보라’고 했기 때문이었다.

할머니는 왜 그렇게 서럽게 우는지 얘기를 들은 다음 나에게 비밀 얘기가 있다고 하셨다.

그 비밀 얘기의 내용이 어찌나 리얼했는지 아직까지도 장면이 그려질 정도이다.

할머니가 빨래를 하려고 냇가에 갔는데 어디서 아기 울음소리가 들렸고 상자 하나가 떠내려 와서 열어보니 여자 아이가 있었다는 거였다.

그런데, 그 아기는 내가 아니라 언니라는 거다. 할머니가 내게 물으셨다. “언니랑 같이 살고 싶어, 아니면 같이 사는 거 싫어?” 아무래도 언니가 있어야 할 것 같아서 같이 살고 싶다고 했더니 그럼 영원히 비밀로 하자고 손가락을 내미셨다.

그 후 누군가 나한테 주워온 애라고 놀리는 어른들이 있어도 하나도 서럽지 않았다.

‘알지도 모르면서...’ 콧방귀를 뀌었다. 할머니와 약속한 비밀을 꽤 오래 지키긴 했는데 자라면서 나는 깨달았다.

우리 언니가 나보다 훨씬 더 엄마를 닮았다는 걸... *^^*

할머니가 들려 준 거짓 이야기는 아름다웠다.

나는 그 얘기를 생각하면 마치 부감으로 그린 그림처럼 할머니 집 지붕과 할머니 방 옆에 있던 호두나무와 그 앞에 흐르던 시냇물, 빨랫감을 들고 나서는 한복 입은 할머니, 비밀스런 상자... 이런 게 저절로 그려진다. 나에게 우리 외할머니는 참으로 지혜로우신 첫 번째 그림책 작가인 셈이다.

피비 길만이 그린 <SOMETHING FROM NOTHING>은 유대인들에게 내려오는 민화를 담고 있는데, 아직 우리말로 출판된 것이 없는 듯하다.

이야기 내용은 <요셉의 작고 낡은 오버코드가...? -심스 태백 글, 그림/김정희 옮김/베틀북->와 유사하다.

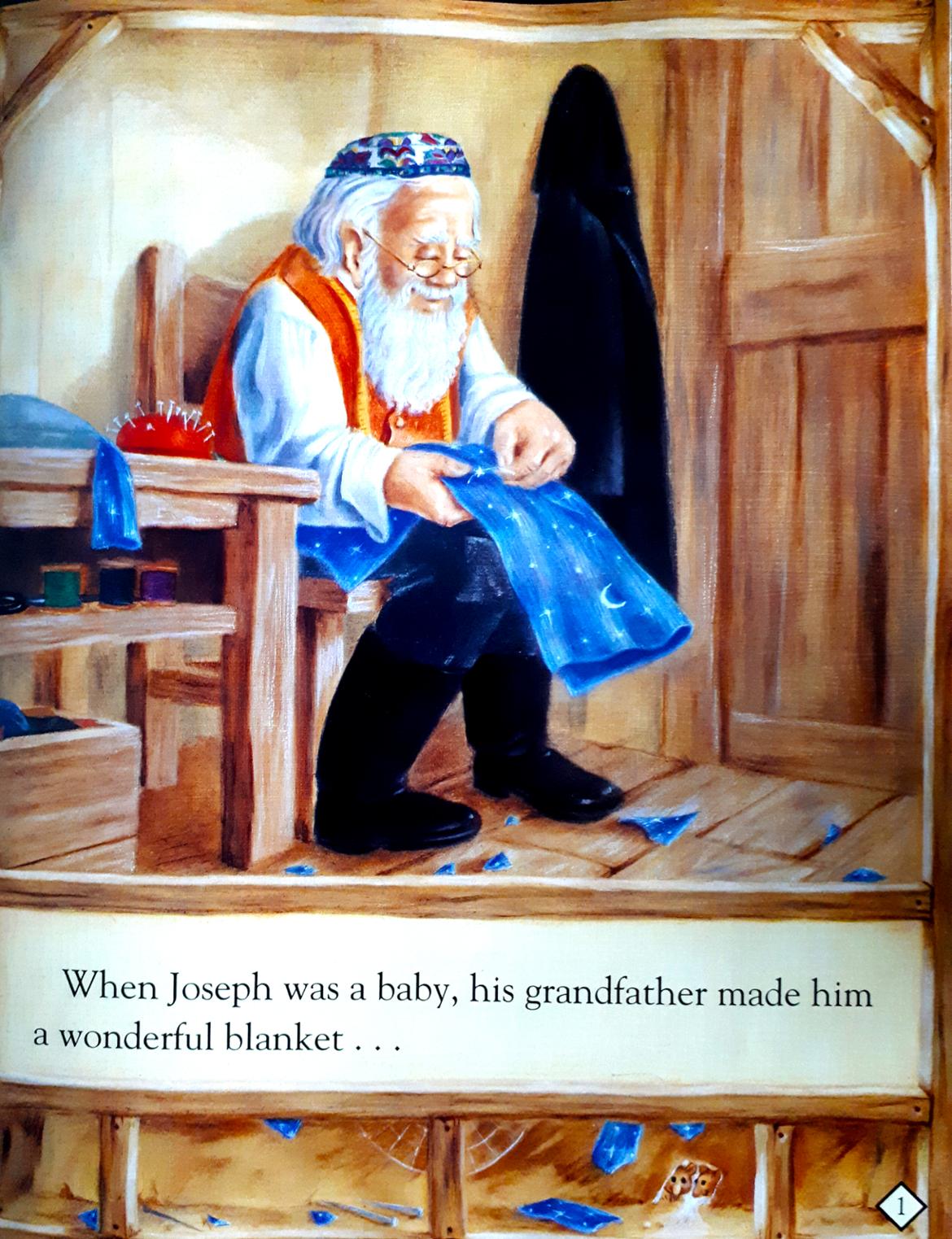

요셉은 솜씨 좋은 재봉사인 할아버지가 만들어 준 파란색 담요를 엄청 좋아해서 늘 끼고 산다. 요셉이 자라면서 담요는 낡아 테두리가 너덜너덜해진다. 엄마는 그걸 버려야 한다고 하지만 요셉은 그걸 할아버지에게 가져간다. 할아버지는 낡은 담요로 요셉의 코트를 만들어 준다.

요셉이 더 자라자 코트는 너무 작아지게 되고, 할아버지는 낡은 코트를 조끼로 다시 만들어 준다.

그렇게 이어지는 요셉의 애장품 리폼 행진은 조끼가 넥타이가 되고, 다시 작은 손수건이 되었다가 싸개 단추까지 되는데, 어느 날 그것마저 잃어버리게 된다.

크게 낙담한 요셉은 할아버지를 또 찾아가 하소연하지만 이젠 할아버지도 어쩔 도리가 없다.

그런데 그게 끝이 아니다. 요셉은 할아버지가 태어날 때 만들어 주셨던 사랑의 선물인 담요가 어떤 변천사를 겪었는지 그것을 자신이 얼마나 사랑했는지 알고 있다. 그래서 그 이야기를 글로 쓰게 된다. 이제는 없어진 파란 담요가 새로운 이야기로 탄생하는 것이다.

무에서도 유가 되는 이야기 <SOMETHING FROM NOTHING>이 된 거다.

<요셉의 작고 낡은 오버코드가...?>에선 어른인 요셉이 낡은 코트로 계속 새로운 것으로 만들다가 단추마저 없어진 다음에 그간의 이야기들을 그림책으로 남기는 유쾌한 이야기인데, <SOMETHING FROM NOTHING> 의 주인공은 어린 요셉이다.

같은 이야기이고 둘 다 재미있지만 그린이가 다르니 책 분위기가 사뭇 다르다. 만약 둘 중 하나를 고르라고 한다면 나는 그림들 속에 깨알 같은 재미가 담긴 <SOMETHING FROM NOTHING>을 선택할 것이다.

표지 그림에 나오는 할아버지와 요셉의 표정도 좋고, 요셉의 가족들이 사는 집 그림이 단면으로 그려진 게 참 재미있다.

1층엔 재봉 일을 하는 할아버지와 할머니가 살고, 2층은 요셉 가족의 집 겸 구두를 만드는 아빠의 작업장이 있다.

집 밖 거리엔 늘 다양한 이웃들이 지나다니고 있다. 거기다가 할아버지네 집 마루 아래에서 살림을 차린 생쥐 가족들도 있다.

생쥐 가족들은 할아버지네 마루 밑에서 살림을 차린 덕분에 조금씩 버려지는 낡은 옷감으로 옷도 만들고, 커튼이며 이불도 만들며 번성하는 가계를 이룬다.

책에 나오는 글은 요셉의 스토리만 담고 있지만, 책 하단에 나오는 생쥐 가족들의 그림으로 또 한 편의 이야기도 만들 수 있을 것 같다.

그밖에도 글로 표현되지 않았지만 엄마가 임신을 하고 시간이 지나면 아기가 태어나고, 할머니와 아빠가 번갈아가며 육아를 돕는 장면, 엄마와 할머니가 잠시 쉬며 차를 마시는 장면, 1층과 2층으로 찾아와 옷을 맞추거나 신발을 주문하는 손님들, 거리의 장사꾼들, 아이들이 노는 장면, 가족 예배를 하는 장면, 어느 새 자라서 실의에 빠진 오빠를 자기 인형을 주며 위로하는 여동생, 글을 쓰는 요셉을 보고 놀라거나 흐뭇해하는 선생님과 친구들의 표정... 이렇게 따뜻한 이야기들이 그림 속에 소복하다.

아마도 요셉은 어른이 되어 어려움이 생기더라도 그것을 이겨내는 힘이 있을 거 같다.

그 맘속에는 가족들에게 받은 사랑과 아름다운 이야기가 있으니까. 지금 내 눈앞에 없다고, 내 손으로 만질 수 없다고 해서 다 끝난 것이 아니다.

깊은 어딘가에 남겨진 흔적들이, 기억들이 아직도 나를 지켜주는 힘이 되기도 하고 기쁨이 되기도 한다.

요셉에겐 아름다운 추억이 있지만 반대로 어린 시절 받은 상처를 가진 어린이들도 있을 것이다.

그 또한 오래오래 남아 고통을 줄 수도 있을 것이다.

그렇기 때문에 어른들의 역할이 참 중요한데 지혜롭고 위안이 되는 어른이 그냥 되지는 않을 거 같다.

어떤 방법으로든 공부와 노력이 필요할 거다. 그래서 나는 그림책을 본다.

나쁜 어른이 되지 않고, 지혜롭고 위안이 되는 존재가 되고 싶어서...