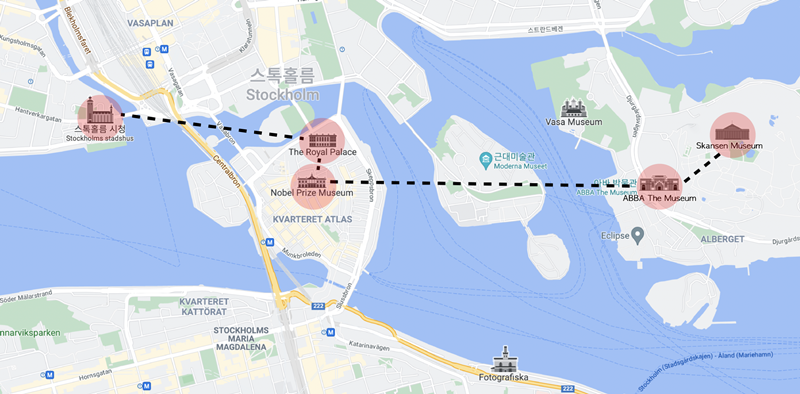

스톡홀름(Stockholm) 카드를 샀다. 지하철, 버스, 섬을 오가는 페리를 번갈아 타야했고 입장료도 포함되어 있어 여행자에게는 맞춤이었다. 크고 작은 박물관들이 빼곡하게 표시된 지도를 펼쳐 놓고 시청사, 노벨박물관, 스웨덴왕궁, 아바박물관, 스칸센박물관을 표시했다. 여행을 계획하면서부터 들리려고 마음먹은 장소들이었다.

시청사

시청사로 가는 길에 올려다 본 하늘은 눈이 시리도록 푸르다. 스웨덴 사람들이 그 긴 겨울을 무엇 때문에 견디는지 알 것만 같은 날씨다. 멜라렌 호수(Mälaren Laken)를 앞에 두고 외따로 우뚝 서 있는 시청사는 겉모습만 봐서는 관공서라는 느낌이 들지 않을 정도로 아름답다. 수십 개의 아치로 된 기둥 사이로 아침 햇살에 튕긴 물빛이 건물에 아른거린다.

시청사 ‘Golden hall’

해마다 가을이면 발표되는 노벨상 소식에 나는 귀를 쫑긋한다. 그중에서도 문학상이 어느 작가에게 안겼는지 꼭 찾아보곤 한다. 매년 12월이면 열리는 노벨상 수상자들이 무도회를 여는 시청사 ‘Golden hall’에는 스톡홀름 도시를 수호해준다는 멜라렌 호수 전설의 여왕이 모자이크 되어 있다. ‘금빛 일색인 황금의 방에서 무도회라니….’ 상상만으로도 황홀하다.

노벨박물관

오래된 건물이 즐비한 감라스탄(Gamlastan) 지구, 스토르토리에트(Stortorget) 광장을 중심으로 노벨박물관과 왕궁이 모여 있었다. 스톡홀름에 도착하자마자 짐을 풀고 가장 먼저 가고 싶었던 곳이 노벨박물관이었다. 넓은 홀에는 수상자들의 이력이 천장에서 내려오는 레일을 타고 모빌처럼 움직이고 있었다. 낯익은 사진 앞에 발이 멈췄다. 노벨평화상을 받은 김대중 대통령의 사진과 옥중 서신이 전시되어 있었다. 한동안 그것들 앞에 서서 움직이질 못했다. 실내를 가득 채우고 있는 수많은 영웅들에게 위대함을 느낀 순간이었다.

근위병의 위병 교대식

유럽여행에서 빠질 수 없는 왕궁 투어와 왕궁을 지키는 근위병의 위병 교대식은 여행자의 눈을 즐겁게 해주는 이벤트 중 하나다. 은빛 투구와 푸른 제복을 입은 근위병들의 행진을 촬영을 해보지만 가까이 다가가도 꿈쩍도 하질 않는다. 거리 곳곳에서 문화유산을 만날 수 있는 감라스탄은 몇 백 년 전으로 돌아간 듯한 착각이 들 정도로 고풍스럽다.

아바박물관(ABBA Museum)

그곳을 나와 아바박물관(ABBA Museum)으로 향했다. 스웨덴의 전설 ‘ABBA’ 그룹은 한때 나의 우상이었다. 지금도 음반을 갖고 있을 정도로 좋아했다. 그들이 활동해온 궤적들을 보여주는 사진과 앨범, 무대 의상들이 보였다. 공연 장면이 모니터에서 끊임없이 상영되고, 홀 가운데에는 그들의 음악들을 직접 불러볼 수 있는 무대도 있었다. 타임머신을 타고 나달나달 닳아버린 추억 속으로 빠져들었다. 밤마다 라디오를 껴안고 듣던 그들의 음악, 흐릿한 포스터 사진을 간직하며 설레던 시절이 떠올랐다. 세월이 흘렀지만, 내 청춘의 감성을 풍족하게 해준 뮤즈를 만나다니 신바람이 났다.

스칸센(Skansen)박물관

들뜬 마음으로 유르고르덴(Djurgården)에 있는 스칸센(Skansen)박물관을 찾았다. 세계에서 가장 큰 야외 박물관이자 동물원이라는 그곳에는 북유럽을 대표하는 큰곰, 스라소니, 수달, 붉은여우, 순록, 늑대들이 살고 있다. 스웨덴의 오래된 가옥, 농가, 귀족의 저택을 그대로 재현한 야외 공간에서 전통의상을 입은 사람들도 만나기도 한다. 1891년에 개관해 스웨덴의 지역별, 시대별 민속 문화를 담아낸 유산들이 보존되어 있는 곳, 스웨덴판 민속촌이다.

천천히 한 바퀴 돌다보면 어릴 때 시골에서 맡던 익숙한 냄새가 코끝을 찌른다. 그렇다고 역하거나 불쾌할 정도는 아니다. 동물들이 실제 사육되거나 방목되어 마을의 한 부분을 이루고 있다는 증거다. 사람을 봐도 겁내지 않고 유유히 걸어가는 공작도 있고, 새끼 염소가 고개만 살며시 내밀고 내게 아는 척하기도 한다.

잃어버린 것들은 대체 어디로 갔을까. 무릇 사라져가는 것들의 처소를 박물관이라 불렀던가. 프라하, 로마, 하바나, 교토, 고향 마을…… 한때 우리를 숨 쉬게 했던 풍경조차 이젠 박물관에 박제되어 있다. 얇은 카드 한 장을 들고 시공간을 넘나든 하루, 어두워지는 스칸센의 저녁 하늘에 그리움의 무늬들이 피어나고 있다.

50+에세이작가단 김혜주(dadada-book@naver.com)